自然の恵みで、暮らしを、そしてご自身を、もっと豊かにしたいと願うあなたへ。

日々の喧騒から少し離れ、足元にそっと息づく野草に目を向けたことはありますか?

道端や河原に当たり前のように生えている、あのススキやエノコログサ。

実は、見過ごされがちなイネ科の野草たちは、私たちの心と体に深い癒しと調和をもたらしてくれる、古代から続く大地の処方箋です。

イネ科の野草は、私たち日本人にとっても深く繋がりのある野草です。

イネ科の野草=繊維が多くて食べられない

と思って、手にすることを躊躇していませんか?

食べる以外にも、関わり方はたくさんあります◎

最新の研究でその力が次々と明らかになっている「イネ科の野草」が持つ、秘められた可能性の扉を一緒に開いてみましょう!

その魅力と可能性を知ってしまったら、

道ばたや河川敷で風に揺れるイネ科の野草たちが、愛おしくてたまらなくなるはずです♪

過去の記事URLはこちら:今が旬!【イネ科の野草の効果効能を引き出す】活用術をご紹介します。

日本人の魂に寄り添う

神聖な野草「マコモ」と「イグサ」の物語

日本人の暮らしには、太古から「清らかさ」を重んじる思想が息づいています。

その象徴ともいえる植物が、マコモとイグサです。

マコモやイグサといったイネ科の野草は、神話の時代から現代に至るまで、神聖な空間や日々の暮らしを清める役割を担い、私たち日本人の心に深く根ざしてきました。

神話に息づく、マコモの力

マコモは、日本最古の歴史書『古事記』や『日本書紀』にも登場します。

『古事記』に登場する「宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ)」は、葦やマコモといった水辺の植物が持つ、力強い生命力を象徴しているとされています。

また、『日本書紀』の神話にも、「須佐之男命(すさのおのみこと)」が地上に降りた際に、マコモや稲を植えたという伝承があります。

神々がマコモの葉で編んだむしろ(敷物)に座る描写があり、その清らかで神聖な力が、神々の営みや古代の日本人にとって欠かせないものであったことを物語っています。

穢れを祓い、場を浄める「真菰」

神話にもあるようにマコモは太古から「浄め」の力を持つと信じられてきました。

現代でもその信仰は続いており、多くの神社で夏の風物詩となっている「茅の輪くぐり」では、マコモやチガヤを編んだ大きな輪が使われます。この輪をくぐることで、心身の穢れを祓い、無病息災を祈願します。

縁結びの神様として名高い「出雲大社」の巨大なしめ縄にもマコモが使われており、神聖な空間を清める役割を担っています。(参考:古式ながらの真菰の神事 「凉殿祭(すずみどののまつり)」)

縄文人とマコモ

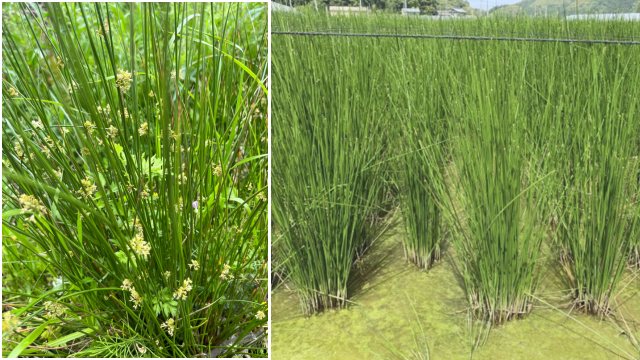

マコモの「原種」にあたるのは、黒い米(菰米)を実らせる日本の在来種です。(写真:レイコ先生から提供)

イネが伝来する前から人々に食料や生活用品として利用され、縄文時代の人々は、この実を私たち現代人がするように穀物のように扱っていたと考えられています。

マコモの原種は、現在では非常に希少です。

その大きな理由は、現代の栽培マコモは、実ではなくマコモダケ(黒穂菌が寄生して肥大した茎)を収穫するために品種改良されてきたからです。

そのため、実をつける本来の原種マコモは、ほとんど流通していません。

現代の栽培マコモは、管理された水田で育てられますが、原種マコモは湿地や湖畔といった自然の環境で自生しています。

自然環境の減少に伴い、原種マコモの自生地も少なくなっているのが現状です。

イグサと日本人との深い繋がり

イグサと日本人の関わりは、弥生時代にまで遡ると考えられています。

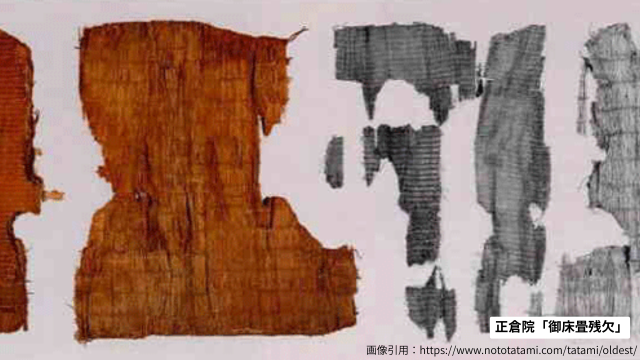

- 畳の起源:奈良時代の正倉院からは、聖武天皇が使用したとされる世界最古の畳「御床畳」が発掘されており、この頃にはすでに畳が誕生していたことが分かっています。この畳の原型は、イグサやマコモを重ねて敷物にしたもので、平安時代以降に次第に厚みが増し、縁が付けられ、現代の畳へと進化していきました。

- 神聖な敷物:イグサは単なる生活用品ではなく、位の高い人が座る神聖な敷物としても使われていました。このことは、イグサが持つ「清らかさ」が、太古から重んじられてきたことを物語っています。

イグサの浄化作用 科学と伝統の融合

イグサは、科学的にもその浄化能力が注目されています。

- 空気浄化:イグサの畳は、二酸化窒素やホルムアルデヒドといった有害物質を吸着・分解する能力を持つことが研究で示されています。まるで天然の空気清浄機のように、室内の空気を清らかに保つ働きを担ってきました。

- 香りによる癒し:イグサの爽やかな香りの主成分であるフィトンチッドには、リラックス効果や抗菌作用があることが知られています。この香りは、私たちの心を落ち着かせ、ストレスを軽減する働きがあるとされています。

このように、私たち日本人にとってイネ科の野草は、太古から魂のレベルで繋がりの深い、特別な存在と言えるでしょう。

世界が注目!

イネ科野草のウェルネス効果

スピリチュアルな側面だけでなく、近年、イネ科野草の力は世界中の科学者たちによって、その具体的な効果が証明されつつあります。古くからの言い伝えに、今、科学の光が当てられています!

内側から巡りを整える

「抗炎症作用」

インドや中国など、アジアの伝統医療で利用されてきた多くのイネ科植物について、研究が進んでいます。例えば、メヒシバから抽出された成分が、動物モデルにおいて炎症性サイトカインの産生を抑制する効果を示すことが報告されています。季節の変わり目や、なんとなく感じる不調の影には、微細な炎症が隠れていることも。野草の力が、内側からそっとバランスを整えてくれます。

大人の食生活を支える

「血糖値コントロール」

一部のイネ科野草は、糖尿病の予防や管理に役立つ可能性が示唆されています。アフリカ原産のフィンガーミレット(シコクビエ)などが持つ豊富な食物繊維やポリフェノールは、糖質の吸収を穏やかにし、食後の急激な変化から体を守ってくれることが研究で確認されています。美味しく食べながら健やかさを保ちたい、私たち世代に嬉しい恵みですね。

本来の力を引き出す

「抗菌・抗ウイルス作用」

チガヤなどが持つシリンドリンやアルンドインといったトリテルペン類の成分は、植物自身が病原菌や害虫から身を守るために生成する化学物質で、強い抗菌作用や抗ウイルス作用を持つことが研究で示唆されています。植物が生み出した外部の脅威から自らを守るための自然のバリアです。その力をお借りすることで、私たちが本来持つ守りの力をサポートし、健やかな毎日へと導いてくれます。

<参考文献(論文名は日本語訳)>

- メヒシバの抗炎症活性と抗酸化ストレス作用

- ディギタリア属(メヒシバ)の薬用可能性:概要

- ミレットの糖尿病管理と発症リスク低減の可能性に関する系統的レビューとメタ分析

- 加工フィンガーミレットの抗糖尿病作用と抗菌作用

- フィンガーミレットの抗糖尿病作用と腸内細菌叢の意義

- チガヤ地上部の抗菌活性

- チガヤの抗菌・抗寄生虫研究

これらはほんの一例。

イネ科の野草は、私たちが本来持っている「自ら整える力」を、優しく、しかし力強く呼び覚ましてくれる可能性を秘めています。

暮らしの処方箋

イネ科野草セルフケア図鑑

それでは、あなたの日常にそっと寄り添ってくれる、代表的なイネ科の野草たちをご紹介します。

専門的な知識がなくても、気軽に取り入れられる活用術もぜひ参考にしてください。

ススキ:巡りを整える、月の野草

お月見のイメージが強いススキですが、その根は古くから「芒(ぼう)」と呼ばれ、風邪の解熱や利尿に用いられてきました。体内の余分な水分や熱を排出し、スムーズな巡りをサポート。心身のデトックスを助けてくれます。

- 成分と研究事例:ススキに含まれるフェノール類やフラボノイドには、抗酸化作用があることが示唆されています。また、家畜飼料としての研究から、ススキが持つ豊富な食物繊維が腸内環境を整える可能性も注目されています。

- 暮らしの処方箋:乾燥させた根を煮出し、野草茶として。体の芯から温まり、すっきりと軽くなる感覚を味わえます。

マコモ:心身を浄化する、神聖な恵み

神話の世界で神々が座るむしろとして登場した、神事に用いられるほどの浄化力を持つマコモ。古くから日本の歴史、特に神道と深い関わりを持つ、神聖な植物として位置づけられてきました。食用となる「マコモダケ」は食物繊維やミネラルが豊富で、腸内環境を整える働きが期待できます。

- 成分と研究事例:マコモには、食物繊維、ミネラル、ビタミンが豊富に含まれており、特に消化を助ける働きや、腸内環境を整える作用が期待されています。その根や果実は民間療法で、消化不良や心臓病、利尿に効果があるとされてきました。

- 暮らしの処方箋:

《食用》マコモの若い茎に黒穂菌が寄生して肥大化した「マコモダケ」は、シャキシャキとした食感が魅力の食用部位です。マコモダケは、きんぴらや炒め物、炊き込みご飯に。シャキシャキとした食感とほのかな甘みが、いつもの食卓を特別なものに変えてくれます。ごま油と塩でサッと炒めてソテーにするのもおすすめ!

《お茶》乾燥させたマコモを煎じてお茶にすると、デトックス効果が期待でき、むくみの改善に役立ちます。また、豊富なミネラルが体のバランスを整え、心身を穏やかにしてくれるでしょう。

《入浴剤》乾燥させたマコモの葉を布袋に入れてお風呂に浮かべると、ほのかな香りが広がり、心身のリラックス効果をもたらします。古来より穢れを祓うと信じられてきたマコモのエネルギーを全身で感じ、清らかな時間を過ごすことができます。

マコモを入れてご飯を炊くとしっとりふっくら仕上がります。

レイコ先生のマコモのしめ縄がかわいい^^

マコモの炭

チガヤ 透明感を引き出す、大地のデトックスハーブ

漢方では「白茅根(はくぼうこん)」と呼ばれ、利尿や止血に重宝されてきました。むくみが気になる時や、体の内側からすっきりしたい時に。肌の再生を促す成分も含まれ、美容の強い味方です。特に、炎症や熱によって引き起こされる肌の不調を鎮め、クリアな状態を保つことで、透明感のある肌づくりをサポートします。

- 成分と研究事例:チガヤの根茎には、利尿作用のあるイネドールや、皮膚の再生を促すアラントインなどが含まれています。マウス実験では、抗炎症作用や鎮痛作用が確認されており、その効果が科学的にも裏付けられつつあります。

- 暮らしの処方箋:乾燥させた根茎をお茶にして飲むと、穏やかなデトックス効果が。体の淀みが洗い流され、クリアな感覚に。

メヒシバ:ゆらぎ肌を鎮める、優しいお守り

中国では古くから止血や解熱に用いられてきました。近年の研究では、その抗炎症作用や免疫を調整する働きに注目が集まっています。

- 成分と研究事例: メヒシバには、フラボノイドや多糖類が含まれており、これらが抗炎症作用や抗酸化作用をもたらす可能性が示されています。中国の伝統医療では、メヒシバの全草を乾燥させて煎じたものを、解熱や下痢止めとして内服してきたそうです。これは、メヒシバが持つ抗炎症作用や収斂作用が、消化器系の不調を和らげることに役立つと考えられてきたからです。近年の研究では、免疫調節作用についても報告されており、その多様な可能性に注目が集まっています。

- 暮らしの処方箋:生・もしくは乾燥させた全草を布袋に入れ、入浴剤に。湯船に広がる野草の香りが心を解き放ち、肌のほてりや不調を穏やかに鎮めます。また、お茶として飲むのもおすすめです。採取したメヒシバの全草を丁寧に洗い、天日で乾燥させます。これを急須に入れ、熱湯を注いで数分蒸らしたら完成です。メヒシバ茶自体は素朴な味なので、爽やかな香りがするハーブとブレンドするとより飲みやすくなります。心身を落ち着かせたいときには、カモミールと合わせてリラックス効果を高めるのも良いでしょう。

エノコログサ:高ぶる気持ちを静める、ネコじゃらしのワイルドティー

穀物のアワ(Setaria italica)の原種の一つとされ、種子には抗酸化作用で知られるポリフェノールが豊富。心を落ち着かせるハーブとして、考え事が多くて眠れない夜や、気持ちが昂っている時におすすめの野草です。

- 成分と研究事例: エノコログサの種子には、ポリフェノールやフラボノイドが豊富に含まれており、抗酸化作用や抗炎症作用が報告されています。アレルギー反応の抑制に関する研究も進められています。中国では、消化器系の不調を整えるために利用されてきました。また、鎮静作用があるとされ、心を落ち着かせる目的でも使われてきました。

- 暮らしの処方箋:乾燥させた穂先を、お好みのハーブティーに少しだけブレンド。香ばしい風味が加わり、リラックスの時間をより深いものにしてくれます。エノコログサ単品で飲むと、野生味溢れる風味をお楽しみいただけます。

ジュズダマ:内側から輝く美しさを育む、食べる宝石

ハトムギの仲間であるジュズダマは、古くから神経痛の緩和やイボ取りの民間薬として、そして何より「美肌」のために愛用されてきました。

- 成分と研究事例:ジュズダマの種子には、コイクセノライドやアミノ酸が豊富に含まれており、抗炎症作用や免疫調節作用が研究で報告されています。特に、肌のターンオーバーを整え、美容に良い影響を与える可能性が注目されています。

- 暮らしの処方箋:硬い実をフライパンで丁寧に煎り、香ばしいお茶にして。日々の美容習慣として続けることで、肌が応えてくれるのを実感できるはずです。内側から美しさを育む手助けをしてくれます。

ハマスゲ:カヤツリグサの仲間が持つ、心身の万能薬

ハマスゲの根茎は「香附子(こうぶし)」と呼ばれ、その薬効は古くから知られていました。ハマスゲはその見た目がとてもよく似ていることから、カヤツリグサの仲間と間違われることがあります。両者は同じカヤツリグサ科に属していますが、ハマスゲには独特の薬効があることが研究で明らかになってきており、「世界の最悪の雑草」と称されることもありますが、単なる雑草として片付けることはできません。(※ハマスゲはイネ目の野草です)

- 成分と研究事例:ハマスゲの根茎には、香りの主成分であるα-シペロンやサイペロンなどが含まれています。これらの成分には、動物実験で確認された鎮静・鎮痛作用や抗炎症作用があり、頭痛やストレス、胃腸の不調や腹痛、吐き気、消化不良、腸疾患、下痢、生理痛などを和らげる効果が期待されています。また、女性ホルモンと似た作用を持つ可能性も研究されており、月経や更年期の不調改善に役立つと考えられています。

- 暮らしの処方箋:乾燥させたハマスゲの根茎(香附子)を細かく刻み、他のハーブ(例えば、ミントやカモミール)と一緒に煮出して野草茶として楽しめます。

布袋に入れて枕元に置くと、その香りが心を穏やかにし、安眠をサポートしてくれます。 (香附子の精油も市販されています)

布袋に入れ、湯船に浮かべて薬草風呂に。温かいお湯とハマスゲの香りが、全身の筋肉の緊張をほぐし、疲労回復を促してくれます。特に、冷えやむくみが気になる時におすすめです。

★イネ科の野草の魅力

こちらの記事で、イネ科の野草の魅力や、簡単で非常識な活用術をご紹介しています!

ブログURL:今が旬!【イネ科の野草の効果効能を引き出す】活用術をご紹介します。

イネ科の野草が放つ癒しの周波数(野草のメッセージ)もチェックしてみてください。

これらの植物を利用する際は、専門家に指導や書籍等の記載に則って、自己責任で行うようにしてください。また、アレルギーや体調の変化を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

足元のいのちの宝物に、

もう一度目を向けて。

私たちのすぐそばにあるイネ科の野草たちは、ただの雑草ではありません。

何かと厄介者扱いを受けることが多い存在ですが、地球のリズムと調和し、太古の記憶を宿した、生命力あふれるパートナーです。

野草にそっと意識を向ける時間は、

情報過多な日常から心を解放し、

「いま、ここ」にある自分自身と向き合う、

豊かなヒーリングタイムとなります。

まずは、お散歩の途中、道端の野草にそっと手を伸ばしてみてください。

もし、心が動いて、その瞬間ふと触れたくなったなら、それはあなたと野草がつながった優しいサインかもしれません。

自然と調和する暮らしは、私たち自身の心と体を健やかに保ち、より豊かな人生を紡いでくれることでしょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

<執筆・監修>

小釣はるよ(E&Wラボ 酵素と野草研究所 代表)

松・雑草発酵錬菌術師-どこにでもある「雑草」たちを、私たちの生命を輝かせる「宝物」に変える”錬金術”と”錬菌術”をお伝えしています。

★関連サイト

https://lit.link/haruyoeandwlabo

★著書

・野草を宝物に(ヒカルランド /2019年)

・野草マイスターのゆる魔女レシピ(ヒカルランド /2020年)

・[新装改訂版]野草を宝物に(ヒカルランド /2023年)

野草×発酵ライフ

いのちがめぐる暮らしのすすめ

1DAYオンライン講座

月に2回の1DAYオンライン講座を開催しています。

野草と松と発酵の智慧は、単なる健康法ではありません。

「自分らしく、心身ともに豊かに生きる」ための、新しいライフスタイルです。

- 野草や発酵の知識を活用できていない

- 自分に合う健康法をずっと探し続けている

- いつも他人に合わせてしまう

- 生活に余裕があるはずなのに、心が満たされない

- 都会の中でも、自然に触れて生きていきたい

- 田舎に移住したので豊かな自然を生かしたい

- 自分だけの野草と発酵ライフを楽しみたい!

- 何があっても「自分を生きる」力を養いたい!

という方は、

ぜひ一度1DAYオンライン講座にご参加ください。

明日からでも実践いただける、野草と発酵ライフのノウハウと、野草や松、菌たちの魅力や可能性、そして「いのちとの関わり方」をお伝えしています。

単なる健康法ではなく、本当の意味で人生を変えるための野草と発酵ライフとは何なのか。

2026年1月の開催日は以下になります。

- 1月16日(金)13時〜17時

- 1月21日(水)13時〜17時

定員がございますので、ピンと来た方はお早めにお申し込みください。

年間オンラインスクール

E&Wラボでは、「野草と発酵ライフ」をオンライン上で学んでいただき、一年間で、それぞれの生活スタイルに合わせた「究極のオーガニックライフスタイル」を身に付けていただける、「野草と発酵が学べるオンラインスクール」を運営しております。

▶︎▷▶︎ 年間オンラインスクールについて

この記事へのコメントはありません。