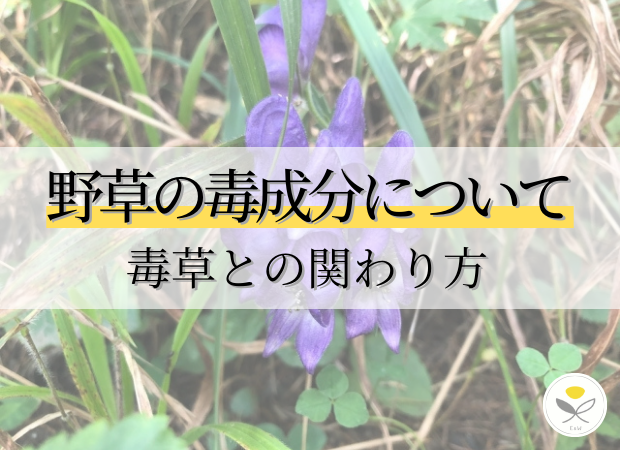

毒草はどんな存在ですか?

※この記事は「毒草を摂取すること」を推奨するものではありません。

講座を開催させていただいたりしていると、

「毒草が怖くてなかなか野草が摘めません」

とご相談をいただくことが多くあります。

確かに

「毒草」って響きだけでも怖いですよね。

しかも、毒草について調べると、「〜の場合死に至る・・・」などと書かれていたりするので、それだけを見ると非常に怖い存在になりますよね。

そんな毒草ですが、私(小釣はるよ)はそれほど「毒草=怖い」という前提がないんです。

なぜないかというと、

実際に毒草(と言われている野草)を食べて、自分の体や本能でその存在とエネルギーを味わってきたからです。

時にはお腹を下しつつ・・・

特には意識が飛びそうになりつつ・・・

自分の体と心を使って色んな実験をしてきました。

今回のブログは、そんな私の経験も交えつつ、植物の毒成分についての認識・知識を深めていただき、自然のメカニズムの無駄のなさを感じていただくことを目的にまとめたものになりますので、それを前提にお読みいただければと思います。

野草の毒成分についても少し詳しく解説しているので、こちらを索引のように使っていただいて、ご興味のある方はご自身でもさらに深く調べていってみてくださいね。

毒草とは?

毒草と呼ばれる植物が有する具体的な毒成分には、「アルカロイド」と呼ばれる窒素化合物や、「シアン配糖体」という酵素等の作用でシアンを生成するものなどがあります。

有名な毒草

<<トリカブト>>

キンポウゲ科トリカブト属

・有毒部位:葉など全草

・中毒症状:口唇や舌のしびれに始まり、手足のしびれ、嘔吐、腹痛、下痢、不整脈、血圧低下などをおこし、けいれん、呼吸不全に至って死亡することもある。

▲見間違われやすい野草▲

食用のニリンソウ、モミジガサ、ゲンノショウコなどの若芽や若葉

<<スズラン>>

キジカクシ科スズラン属

・有毒部位:葉、花など

・中毒症状:嘔吐、頭痛、めまい、 心不全、血圧低下、 心臓ま ひなどの症状を起こし、 重症の場合死に至る。

※スズランは、少量でも死に至るほどの毒を持った植物です。

<<ヒガンバナ>>

ヒガンバナ科ヒガンバナ属

・有毒部位:鱗茎(りんけい)と呼ばれる球根の部分に強い毒成分を含む。他芽など。

・中毒症状:吐き気、おう吐、下痢、中枢神経の麻痺など。

<<ドクゼリ>>

セリ科ドクゼリ属

・有毒部位:茎、葉、花、根茎

・中毒症状:誤食するとめまい、流涎、嘔吐、頻脈、呼吸困難等の症状が現れ、死亡する危険も大きい。毒成分は皮膚からも吸収されるので注意が必要。

<<スイセン(スイセン属)>>

・有毒部位:全草が有毒だが、鱗茎に毒成分を多く含む。

・中毒症状:30分以内に、悪心、嘔吐、下痢、よだれ、発汗、頭痛、昏睡,低体温などが生じる。

▲見間違われやすい野草▲

葉がニラに、球根がタマネギや山菜のノビルに似ている。

[参考文献/サイト]

厚生労働省-有毒植物による食中毒に注意しましょう

東京都保健医療局-間違えやすい有毒植物

毒草図鑑によって様々

毒草図鑑で調べてみると、毒と指定される成分が若干異なっていたりします。

(ある図鑑には毒草として扱われているが、別の図鑑では毒草になっていないことがあります)

例えば、「シュウ酸」

ほうれん草にも多く含まれるシュウ酸ですが、これを毒成分として紹介している図鑑もあります。

<シュウ酸を多く含む野草>

スギナ、ギシギシ、カタバミ、ヤブガラシなど

シュウ酸はカルシウムイオンと強く結合する性質があり、体内に入ると血液中でカルシウムと結合して結石などを生じます。

過剰なシュウ酸摂取は一部の結石の原因になるとも考えられています。(尿路結石などがこれです)

よって「シュウ酸」が毒成分とされているのだと推測しています。

では、こういったものは絶対に食べてはいけないかというと、そうではないんですね。

シュウ酸は水溶性なので、茹でることで減らすことができます。

(ホウレンソウを3分間茹でた場合、シュウ酸の除去量は37〜51%になるそうです)

また、シュウ酸はカルシウムと結合すると吸収量を減らすことができるので、食べ合わせでも回避することができるんですね。

[参考文献]

尿路結石症診療ガイドライン 第3版(2023年-日本泌尿器科学会/日本尿路結石症学会/日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会)

毒成分「アルカロイド」について

アルカロイドとは「アルカリのようなもの」という意味で、生理活性が強く、窒素を含む分子で塩基性(アルカリ性)を示す化合物のことです。(アルカリ性でないものもあります)

※生理活性:生体内化学物質が生体の特定の生理的調節機能に対して作用する性質のこと。

現在まで約2万7千化合物のアルカロイドが報告され、そのうち2万1千化合物が植物由来です。

植物毒の大半はアルカロイドによるもので、人間を含む動物に対して攻撃的に働くものが多くありますが、毒のないものもあります。

毒成分として恐れられていますが、このアルカロイドは医薬品の原料としても用いられています。

<<アルカロイドの分類>>

アルカロイドは大きく分けて、

○アミノ酸由来:真性アルカロイド

○アミノ酸由来:その他のアルカロイド

○非アミノ酸由来:偽アルカロイド

の三つに分類することができます。

【アミノ酸由来:真性アルカロイド】

【定義】 窒素原子と骨格の大部分がアミノ酸に由来し、その窒素が分子内に複素環(環状構造の一部として窒素を含む)として含まれるもの。

名称:イソキノリンアルカロイド

「ケシ」のモルヒネ・コデイン

「トコン」のエメチン

「オウレン」のベルベリン など

一言メモ:ケシの実から採集されるアヘン(Opium)が、古来から麻薬として使われていた。紀元前3400年ころの古代シュメール人たちもケシを栽培しており、「喜びをもたらす植物」と呼ばれていた。(米国で蔓延する「オピオイド系鎮痛剤の中毒」)

名称:トロパンアルカロイド

「チョウセンアサガオ」のアトロピン、スコポラミン

「コカノキ」の葉のコカイン など

一言メモ:コカインは、刺激のない濃度で局所麻酔作用があり、表面麻酔に用いられます。粘膜への適用に より知覚神経末梢を速やかに麻痺させます。(薬物乱用防止啓発事業)

名称:インドールアルカロイド

「インドジャボク」のレセルピン・アジマリン

「マチン科」のストリキニーネ など

一言メモ:「ホメオパシー」では、ストリキニーネがレメディー(治療薬)として今も用いられています。(ストリキニーネ: 単離から全合成まで – パート1)

名称:ピリジン/ピペリジンアルカロイド

「タバコ」のニコチン

「ビンロウジ」のアレコリン

名称:キノリンアルカロイド

「キナノキ」のキニーネ など

一言メモ:キニーネはマラリアの特効薬であり、新規医薬品開発のために効率的かつキニーネ類縁体合成への応用が可能な合成法が望まれています。近年ではキニーネやその誘導体が金属触媒の配位子や有機触媒としても注目を集めています。(抗マラリア薬キニーネの超効率的な合成に成功 わずか5つの反応容器で医薬品を合成する)

名称:ピロリジジンアルカロイド

「ノボロギク」のセネシオニン

「フキ」のフキノトキシン

キク科、ムラサキ科、ラン科、マメ科、フキなどの植物によく含まれている。

一口メモ:ピロリジジンアルカロイドは強い肝毒性を持つ天然毒素であり、多くの種類が知られています。含有植物を誤って摂取することで家畜やヒトに中毒を引き起こす危険性があります。

【アミノ酸由来:その他のアルカロイド】

【定義】 窒素原子がアミノ酸に由来するが、窒素が複素環に含まれないもの(または生合成に脱炭酸を伴わないもの)。「非環状アルカロイド」とも呼ばれます。

名称:フェネチルアミンアルカロイド

「マオウ」「カラスビシャク」のエフェドリン

「ウバタマ」のメスカリン など

一口メモ:マオウから得られるエフェドリンは、漢方薬の麻黄湯などに含まれます。交感神経を興奮させる作用があり、気管支喘息薬や鼻炎薬に利用されます。

【非アミノ酸由来もの:偽アルカロイド】

【定義】 窒素原子がアミノ酸に由来しないもの。他の生合成経路(テルペン、ステロイド、プリンなど)で骨格が作られ、後から窒素が導入されます。

名称:ステロイドアルカロイド

「ジャガイモ」の芽に含まれるソラニン

一言メモ:ソラニンは、体内で潜在的な発がん物質ががんに発展するのを防ぎ、転移を抑制する。特定のタイプの白血病細胞に関する研究では、治療に必要な量のソラニンがこれらの細胞を殺すことが示されている。(新しい抗がん剤は、ジャガイモの成分から開発される可能性がある?)

名称:テルペンアルカロイド

「トリカブト」のアコニチン

「スイレン科」のヌファリジン

一言メモ:トリカブトの塊根(子根)は附子(ブシ)とよばれる生薬にされます。附子は鎮痛・強心・新陳代謝機能亢進・利尿などの薬効で知られる生薬で、八味地黄丸・真武湯などの漢方薬に配合されます。また、体を温める作用が強く、冷えを伴う症状を対象にした漢方薬に用いられます。(美しいトリカブト毒と薬)

一言メモ:トリカブトを原料としたレメディ【アコナイト】

トリカブトが生えている高山では、さまざまなこと(雨や嵐など)が突然起こります。この情報から生成されるレメディ「アコナイト」は、『何かが突然起こりパニックに陥ったときなどに、精神を落ち着かせる作用を持つ』ものとされています。(レメディー物語 アコナイト)

名称:プリンアルカロイド

「コーヒーノキ」のカフェイン など

一口メモ:プリン骨格を持ち、コーヒーや茶に広く含まれることで知られています。中枢神経を興奮させ、眠気覚ましや利尿作用を示します。

[参考文献]

薬のルーツ”生薬” 関水康彰 著(技術評論社)

アルカロイドの抽出と薬学のあゆみ

先程「アルカロイドは医薬品の原料としても用いられています」とお伝えしましたが、この元を辿っていくと、1806年にドイツの薬剤師フリードリッヒ・ゼルチュルナーが、古くから鎮痛薬として用いられてきたアヘンから「モルヒネ」を抽出することに成功したことに行きつきます。

1820年にはフランスの薬学者のペルティエとカベントが、キナノキの樹脂からアルカロイド成分を抽出し「キニーネ」と名付けました。

これがなんと、当時不治の病と恐れられた「マラリア」の特効薬とまで言われるようになりました。

現代医療の世界では、植物アルカロイドを原料とした医薬品が多く世に出ています。

興味深いサイトや記事があったので、よかったらチェックしてみてくださいね。

[参考サイト]

薬草に親しむ-医薬品の原料となった植物

毎日新聞-植物アルカロイドが多くのがん治療に使われている

毒草と私のあゆみ

ここからは私の体験談をシェアさせていただきたいと思います![]()

(※絶対に真似しないでください!フィクションのつもりで読んでください!)

野草の魅力の虜になり、もっといろんな野草を試したい!!!と燃えていたときに、「毒草って食べたら実際どうなるの?」とふと思って、毒草について色々調べ出したんですね。

ちなみに、その当時読んでいたこの本も面白かったです。

カラー図説 毒草の誘惑――美しいスズランにも毒がある 植松黎 著(講談社+α文庫)

そんな中で初めて出会った毒草が「キツネノボタン」でした。

とっても可愛くないですか??

私は黄色いお花と、ヘビイチゴみたいな実に惹かれました!

こんなにかわいいのに毒草なの?

本当に毒があるの?

これが毒草の第一印象でした。

よし、身をもって調べてみよう!

と、この探究心が一気に高まり、摘んで恐々食べてみました。

そのときの心の声を文字にすると・・・

⓪ かわいい!本当に毒あるの?

↓恐る恐る食べる↓

① いまのところ何ともなさそう・・・

② ん?なんだこれ?変な感じ・・・

③ そもそも、食べても大丈夫なの?

❹ あー、やっぱりダメだ。。。

という感じでですね、意識(心)が灰色の霧に覆いつくされていくような感じがして、それとともに「お腹が痛く」なってきたんです。

結果、下痢になりました。。。

※キツネノボタンは全草に毒成分を含み、食べると「腹痛、吐き気、下痢、痙攣などの症状が現れる」とされています。また、「葉や茎を折ったときに出る成分が肌につくとかぶれや腫れなどの皮膚炎を引き起こす」とされています。

やっぱり毒草って危ないんだ・・・

それまで毒の有無に関わらず「めっちゃ可愛い♡」という印象だけだったのが、「毒草=危険」という印象にガラッと変わりました。

それからは、「何かあってはいけない」という不安を原動力にして、毒草覚えに打ち込んでいきました。

そうすると、これまで気にも留めずに摘めていた野草に対して、「これも毒草なんじゃない?」という見方をしてしまうようになってしまったんです。

不安が邪魔をして、野草とピュアに触れ合えなくなってしまったんです。

これはよくない!

と、本来の自分の姿勢、野草に対して大事にしている軸の考え方に立ち返って、「図鑑で毒草を覚える」という知識の得方から、実際に外で野草に触れながら「姿形、手触り、匂い、味」など、感覚をフルに使って野草と向き合い、「大丈夫!」という自分の本能で判断しながら野草を覚えていきました。

野草との向きあい方が変化していくうちに、

「この子(野草)めっちゃ毒草っぽい!」

と、本能が訴えかけてくる野草と出会いました。

その野草を調べてみると、「クサノオウ」という毒草でした。

この時、毒草だと分かっていながらも、なぜか「大丈夫」な感じがしたんです。

頭では毒草だと認識しているのに、本能は大丈夫と反応している。

とても不思議な感覚でした。

この本能の訴えに従って、クサノオウを摘んでかじってみたんですが、このときは特に何も起きなかったんです。

※クサノオウは全草に毒成分を含み、誤って食すと「酩酊状態、嘔吐、昏睡、呼吸麻痺を引き起こし死亡することもある」とされるとても危険な野草です。間違っても絶対に食べないでください。

このときに私の中で

「摘む側(食す側)の器によって働きが変わる」

という確信が湧いたんです。

毒草の毒成分 / 働きにフォーカスすると、毒が毒として作用する感じです。

このときはさらに、クサノオウでチンキを作り、そのチンキをお水に一滴ずつ入れて、少しずつ飲んでいったんです。

この時もやっぱり何ともなかったんです。

あぁ、この子たちも野草だったんだ・・・

という感じで、毒草と野草との境界線が溶けていくのを感じました。

この確信を抱いてしまった私は、もう一度「キツネノボタン」と向き合いたくなってしまったんです。

摘んでいるときも「普通の野草と変わんないなあ」という感じで、今度は最初の時とは違って「ムシャムシャ」食べてみました。

その直感そのままに、何も症状は出ませんでした。

毒草と野草を隔ている溝は、私たち人間が作った溝でしかなく、すべての野草はいつも変わらずニコニコしてくれている。

そんな気づきが、私の野草との関わり方における中心的な考え方の一つになっています。

自然のメカニズムとニュートラルな発想

私は「毒草を食べても大丈夫だから気にせずガンガン食べてね」ということを言っているのではないので注意してくださいね。

この記事をお読みいただいて、お一人お一人の「毒に対する認識」が変わればいいなと思っています。

明確な理由は分かっていないそうなのですが、植物はその種の生存本能(メカニズム)に従って、毒成分を生成しています。

(例えば、外敵から身を守るためなど)

つまり「必要があって毒は生まれてきている」ということです。

植物たちは、その毒を毒として使っているのではなく、巡り巡って「種の保存」のために用いているということがわかります。

非常に微妙な表現になってしまい申し訳ないのですが、「毒を毒(悪)として使っていない」ということです。

その自然循環には人のエゴが介入できない関係性があります。

その循環にどう溶け込んでいくか?

それを考えていくと、簡単に「毒草=悪者」とは判断できなくなります。

薬の歴史を見てもそうですよね。

現代の多くの薬には植物の毒成分である「アルカロイド」が用いられている。

毒は薬にもなるし、薬は毒にもなる。

「悪即善 善即悪」という発想だと私は思います。

現代の西洋医学分野における投薬治療を肯定しているわけではありませんが、「毒と薬の関わり方の原点」にはそういう発想があったんじゃないかと、またそういった発想は大事にしたいなと思うんです。

発想の主体はいつも”私”であるということ。

今が自分が何をどのように感じ、どうしたいと思っているのか。

毒草と体当たりで向き合っていった結果、毒がどうこうではなく、そういった生き方を学ばせていただいたような気がします。

また、人間主観で善悪を決めつけることなく、いのちの巡りを観じて(感じて)いくと、善も悪も超えた「絶対善」のようなそんな概念があるような感じがしました!

言葉にするのは簡単ですが・・・

全てのいのちと、その存在に感謝をして、私は私を生きることを大事にしていきたいと思います。

最後に、、、

くれぐれも真似しないでください!!!

たぶん私は特殊な訓練を受けてきてます!

最後にもう一度、毒草についてのサイトのURLを貼っておくので、参考にしてくださいね。

[参考文献/サイト]

厚生労働省-有毒植物による食中毒に注意しましょう

東京都保健医療局-間違えやすい有毒植物

<執筆・監修>

小釣はるよ(E&Wラボ 酵素と野草研究所 代表)

松・雑草発酵錬菌術師-どこにでもある「雑草」たちを、私たちの生命を輝かせる「宝物」に変える”錬金術”と”錬菌術”をお伝えしています。

★関連サイト

https://lit.link/haruyoeandwlabo

★著書

・野草を宝物に(ヒカルランド /2019年)

・野草マイスターのゆる魔女レシピ(ヒカルランド /2020年)

・[新装改訂版]野草を宝物に(ヒカルランド /2023年)

野草と発酵で人生を変える!

E&Wラボでは、今すぐ実践できる「野草生活のノウハウ」を学んでいただける、毎月2度の1DAYオンライン講座を開講しております。

▲いろんな健康法を試してきたけど、

どれも効果がイマイチで・・・

▲体だけでなく心の部分も癒していきたい

▲自然のリズムで日々を心地よく過ごしていきたい

という方には、

「野草と発酵を取り入れた究極のオーガニックライフ」が超おすすめです!

長年学んで来られた健康法の知識も活かしつつ、そこに野草と発酵の要素が加われば、これほど強いものはありません。

1DAYオンライン講座では、

「今オススメしたい旬の野草」

「秘められた野草の可能性や魅力」

「今の自分に必要な野草の選び方」

「潜在意識を癒す野草のメッセージ」

などをお伝えさせていただきます。

定員がございますので、ピンと来たかたはお早めにお申し込みください。

年間オンラインスクール

E&Wラボでは、「野草と発酵ライフ」をオンライン上で学んでいただき、一年間で、それぞれの生活スタイルに合わせた「究極のオーガニックライフスタイル」を身に付けていただける、日本で唯一の「野草と発酵が学べるオンラインスクール」を運営しております。

▶︎▷▶︎ 年間オンラインスクールについて

この記事へのコメントはありません。